Con il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche e una quotidianità sempre più legata al web, la nozione di eredità assume una veste molto più ampia, arrivando a includere molto più dei tradizionali beni. Cosa si intende per eredità digitale? E, soprattutto, cosa comprende?

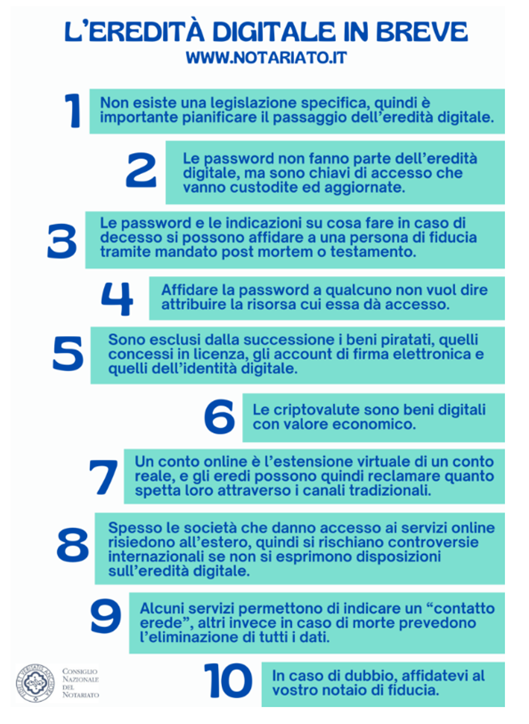

Oggi esiste una vera e propria eredità digitale composta da dati, profili online, contenuti social, valute virtuali e tanto altro ancora. È quindi fondamentale occuparsene per tempo, al pari di qualsiasi altro bene. A tale scopo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo decalogo, frutto dell’esperienza maturata negli ultimi anni.

Mancando norme specifiche sull’argomento, il contesto normativo sull’eredità digitale rimane piuttosto incerto e in continua evoluzione: sia in Italia che a livello europeo poco è stato fatto in proposito.

Ciò rende essenziale organizzare la trasmissione della propria eredità digitale, anche perché molte aziende che forniscono servizi, piattaforme o spazi virtuali di cui tutti noi facciamo uso quotidianamente, operano al di fuori dello Stato o dell’Unione Europea. E in mancanza di regole chiare in merito, si rischia di incorrere in controversie internazionali sia complesse che costose.

Cosa comprende l’eredità digitale?

Con il termine di eredità digitale si intendono sia le risorse offline sia quelle online. Alla prima categoria appartengono file, programmi e documenti informatici creati o acquistati dal defunto, oltre a eventuali nomi di dominio collegati a siti internet. Per quanto riguarda invece le risorse online, si fa riferimento a tutti i dati generati tramite diversi tipi di account: caselle di posta elettronica, profili social, piattaforme di natura finanziaria, di e-commerce o di pagamento virtuale (come le criptovalute, data la loro natura di beni digitali).

Sono esclusi dalla successione i contenuti ottenuti illegalmente, quelli concessi in licenza a pagamento (ad esempio Office365, Netflix, Spotify, Deezer, Amazon Music), gli account di firma elettronica (Aruba, Infocert, Namirial, etc) e i profili relativi all’identità digitale (SPID forniti dai vari gestori).

Inoltre, le password non sono considerate parte dell’eredità e, se affidate a terzi, non trasferiscono automaticamente i diritti di accesso a ciò che proteggono. Come accade spesso, infatti, il problema risiede nel recupero delle credenziali perse o non condivise per tempo dal de cuius, impedendo così l’accesso ai suoi dati se non a seguito di costose controversie.

È comunque possibile designare una persona di fiducia per il cosiddetto mandato post mortem, consegnando le credenziali e specificando istruzioni su come gestire i dati in caso di morte: ad esempio, si può disporre di cancellare ogni informazione o consegnarla a qualcuno indicato in precedenza. Questa forma di mandato è ammessa dalla nostra legge quando si tratta di dati e risorse digitali dal valore affettivo, familiare e morale.

È inoltre possibile definire i propri diritti e interessi in ambito digitale tramite testamento, che rimane la soluzione più adeguata per le risorse di rilevanza economica e non solo. In caso di perplessità, affidarsi a un notaio di fiducia è la scelta migliore, poiché consentirà di trovare la formula più adatta alle proprie esigenze, sia materiali che digitali.

Ecco, in sintesi, il decalogo pubblicato sul sito web del notariato:

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN